Photo Musée de la Biodiversité à Bécancour

La répartition géographique des poissons d’eau douce, nouveau marqueur de l’anthropocène ?

Le poisson rouge est l'une des nombreuses espèces de poissons d'eau douce introduites par les humains dans les milieux naturels, bouleversant durablement leur aire de répartition naturelle. Watts / Flickr / Creative Commons, CC BY-NC-ND

Le poisson rouge est l'une des nombreuses espèces de poissons d'eau douce introduites par les humains dans les milieux naturels, bouleversant durablement leur aire de répartition naturelle. Watts / Flickr / Creative Commons, CC BY-NC-ND

Boris Leroy, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Est-on entré dans l’ère géologique de l’anthropocène, une « époque de l’homme » où l’humain serait devenu la principale force de changement planétaire, surpassant les forces géologiques naturelles ? La question est débattue par la communauté scientifique, en particulier au sein de la Commission internationale de stratigraphie, qui travaille sur le sujet depuis 2009. En juillet dernier, l’enregistrement sédimentaire pressenti pour faire figure de référence et définir la transition de l’holocène à l’anthropocène avait été sélectionné en Ontario, au Canada.

Quels sont les indices qui peuvent témoigner de l’entrée dans l’anthropocène ? Les géologues et paléontologues accumulent toutes sortes de preuves : traces visibles dans les couches sédimentaires telles que la pollution plastique ou la radioactivité, ou encore les changements dans les fossiles à cause de la crise de la biodiversité. Ainsi certains chercheurs proposent même de considérer, comme marqueur les os des poulets que nous consommons, qui deviendront fossiles d’ici quelques millions d’années.

Mais ce n’est pas la seule façon dont notre espèce a bouleversé la biodiversité planétaire. Avec une équipe internationale, qui réunissait notamment le laboratoire BOREA du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), le CNRS et l’IRD, nous avons montré comment les sociétés humaines ont redessiné la géographie de la biodiversité des poissons d’eau douce.

Nous postulons qu’il s’agit là de changements majeurs, qui constituent une nouvelle preuve de l’entrée dans l’anthropocène. Nos travaux ont été publiés ce 17 novembre dans la revue Science Advances.

Comment la tectonique des plaques a isolé les poissons d’eau douce

Pour bien comprendre ces résultats, il faut remonter un peu dans l’histoire de la planète. Les 11 000 espèces de poissons d’eau douce qui peuplent la planète sont cantonnées à leurs milieux d’eau douce : rivières et lacs. Ils ne tolèrent pas l’eau salée, et pour eux, les collines, les montagnes, ou les océans représentent des barrières infranchissables.

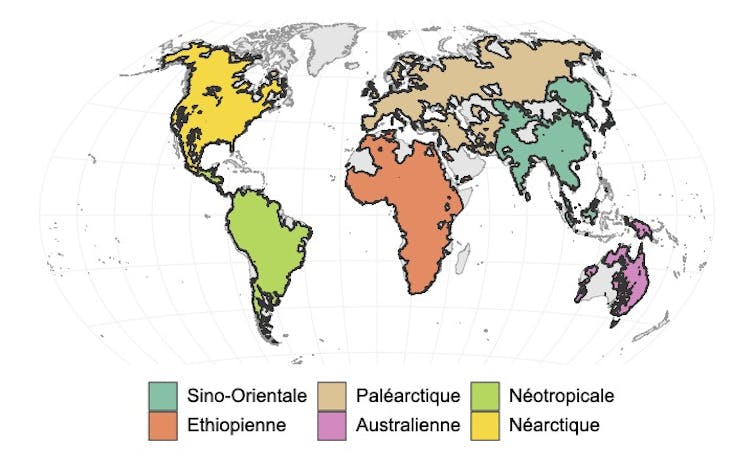

Ce sont les forces géologiques naturelles qui ont toujours dicté leur évolution au cours de l’histoire de la Terre. La tectonique des plaques, en isolant les continents, a séparé les poissons d’eau douce en six grandes régions géographiques. Chaque région a évolué isolément pendant des dizaines de millions d’années, jusqu’à disposer d’un cortège d’espèces unique.

Carte des régions biogéographiques naturelles de poissons d’eau douce. Boris Leroy/MNHN, Fourni par l'auteur

Carte des régions biogéographiques naturelles de poissons d’eau douce. Boris Leroy/MNHN, Fourni par l'auteur

Ces grandes régions sont appelées « régions biogéographiques », et elles possèdent toutes un taux d’endémisme – c’est-à-dire une proportion d’espèces que l’on ne trouve nulle part ailleurs – exceptionnellement élevé, de l’ordre de 96,7 à 99,7 %. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que chez les autres groupes de vertébrés.

Chaque région possède donc des poissons d’eau douce qui lui sont propres, et, depuis des millions d’années, à leur mort, ces poissons forment des restes fossiles que l’on ne retrouve pas ailleurs dans le monde.

Nos sociétés ont changé les règles du jeu

Cette tranquille évolution orchestrée par la tectonique des plaques a très récemment été bouleversée à par les activités humaines. Pour la première fois dans l’histoire de la Terre, il est devenu possible pour les poissons d’eau douce de traverser les océans et les montagnes.

Au XIXe siècle, des « sociétés d’acclimatation » s’étaient fixé l’objectif d’établir des peuplements de poissons familiers dans les colonies, et de poissons exotiques dans les eaux européennes. Ces sociétés ont ainsi introduit de nombreuses espèces européennes en Australie, Nouvelle-Zélande, ou encore ont introduit des espèces nord-américaines en Europe ou en Russie.

Rapidement, d’autres motifs sont apparus pour justifier l’introduction d’espèces hors de leurs aires natives. La lutte biologique par exemple, avec l’introduction des petites gambusies d’Amérique du Nord partout dans le monde pour manger les larves de moustiques. La construction de canaux connectant différents fleuves a également permis aux espèces d’atteindre des zones auparavant inaccessibles.

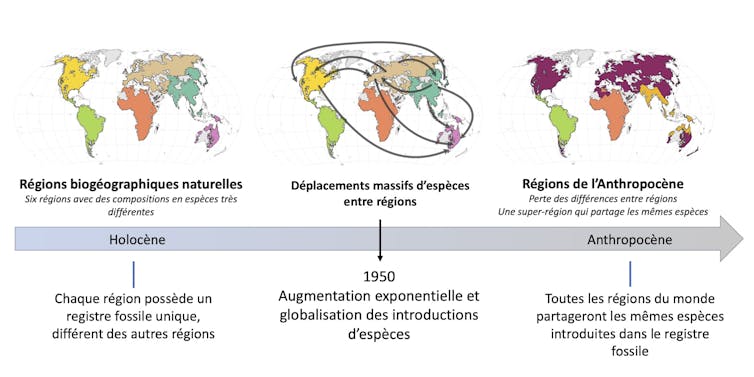

Évolution des régions naturelles de répartition des poissons d’eau douce en fonction du temps. Boris Leroy/MNHN, Fourni par l'auteur

Évolution des régions naturelles de répartition des poissons d’eau douce en fonction du temps. Boris Leroy/MNHN, Fourni par l'auteur

Mais c’est surtout au milieu du XXe siècle que nous avons commencé à massivement déplacer les espèces entre les continents. À partir de 1947, on a observé une accélération exponentielle des introductions, avec une globalisation des origines et des destinations des espèces introduites. Ce phénomène s’explique par l’explosion et la globalisation des échanges commerciaux à partir de cette date.

Les espèces ont alors été transportées entre continents pour l’aquaculture ou pour le commerce ornemental (aquariophilie), et trop souvent elles se sont échappées, accidentellement ou intentionnellement. Par exemple, les tilapias d’Afrique ont été introduits partout dans le monde pour l’aquaculture, et se sont rapidement échappés des élevages pour s’établir dans de nouvelles zones. Les poissons des aquariums comme les guppys, les poissons rouges ou encore les carpes se sont, eux aussi, échappés pour coloniser les milieux naturels.

En parallèle de ces introductions accidentelles, les hommes ont introduit de nombreuses espèces volontairement dans les milieux sauvages, pour la pêche récréative ou la pêche de subsistance. L’usage de poissons exotiques comme appât pour la pêche ou pour empoissonner les milieux naturels s’est développé et a causé de nombreuses introductions dans le monde entier, comme le goujon asiatique ou la perche-soleil en Europe.

Au total, ce sont 453 espèces qui ont été introduites hors de leur aire naturelle, entre les continents, ce qui a profondément redessiné la géographie de la biodiversité des poissons d’eau douce.

L’humain a recréé la Pangée

Pour étudier les conséquences de ces introductions, nous avons comparé la géographie naturelle de la biodiversité par rapport à la géographie modifiée par les introductions avec la même méthode d’analyse, appelée « biorégionalisation ».

Nos résultats ont été sans appel. Nous avons observé l’émergence inédite d’une super-région qui couvre tous les continents : Amérique du Nord, Europe, Asie de l’Est, Océanie, et une petite partie de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Cette nouvelle répartition illustre de toute évidence le lien entre introductions d’espèces exotiques et commerce international, car elle connecte les pays du monde ayant les plus grands échanges commerciaux.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Nous avons appelé cette super-région « PAGNEA » pour Pan-Anthropocenian Global North and East Asia. L’acronyme de PAGNEA est volontairement évocateur de la Pangée (Pangea en anglais), qui est le dernier supercontinent de la planète à avoir existé il y a plus de 200 millions d’années.

À l’époque, les organismes avaient la possibilité de disperser sur toute la Pangée, car les océans ne constituaient pas encore une barrière. Ce que la région PAGNEA nous montre aujourd’hui, c’est que les sociétés humaines recréent artificiellement les conditions de la Pangée, en permettant aux organismes de se disperser sur tous les continents.

Une uniformisation des couches fossiles

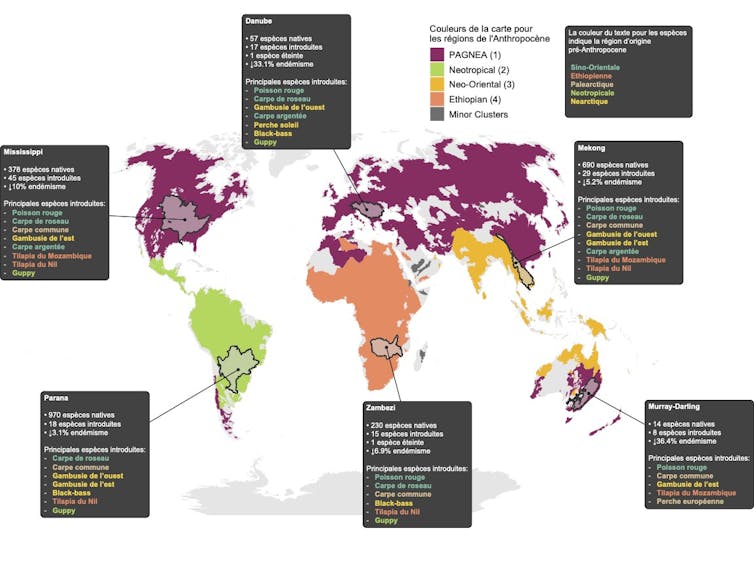

Avant les activités humaines, chaque continent avait ses fossiles uniques, qu’on ne trouvait nulle part ailleurs. Désormais, à cause des introductions, nous aurons des fossiles partagés entre les différents continents de la région PAGNEA. La carte ci-dessous illustre les changements attendus dans les couches fossiles du monde entier, et en particulier pour plusieurs bassins versants notables.

Carte des régions de l’Anthropocène, avec des exemples de changements attendus dans les bassins versants qui se répercuteront sur les fossiles. Boris Leroy/MNHN, Fourni par l'auteur

Carte des régions de l’Anthropocène, avec des exemples de changements attendus dans les bassins versants qui se répercuteront sur les fossiles. Boris Leroy/MNHN, Fourni par l'auteur

Ces changements dans la distribution des fossiles à l’échelle planétaire sont un critère déterminant pour la reconnaissance de l’anthropocène. Il s’agit ici de la première cartographie qui montre une telle ampleur dans les changements attendus, tout en utilisant une grande masse de données quantitatives sur les répartitions de poissons d’eau douce.

Cette découverte contribuera donc probablement aux travaux du Groupe de Travail sur l’Anthropocène, qui étudie les éléments de preuves accumulés par les scientifiques et décidera dans le futur d’entériner le passage à l’Anthropocène.

Message aux paléontologues du futur

Au-delà de l’anthropocène, cette démonstration de l’ampleur de l’effet des introductions d’espèces à l’échelle globale doit nous pousser à réfléchir sur deux conséquences majeures.

Tout d’abord, l’introduction d’espèces non natives pose le risque de créer de nouvelles invasions biologiques dont les conséquences peuvent être dramatiques pour les écosystèmes et les économies, d’autant plus que les principales espèces introduites sont très abondantes et déjà connues pour être envahissantes.

Il est donc absolument nécessaire de prévenir les nouvelles introductions, en s’inquiétant tout particulièrement des menaces émergentes comme le commerce en ligne d’espèces vivantes.

La seconde raison est presque d’ordre philosophique : elle nous aide à réaliser que nos actions, sur une échelle de temps très courte – à peine 70 ans – auront des répercussions visibles dans les couches fossiles qui seront étudiées par les paléontologues du futur. Mais ces impacts seront non seulement d’ampleur, mais aussi irréversibles, car nous sommes en train d’altérer durablement la trajectoire évolutive de la biodiversité sur la planète en créant de nouveaux points de départ évolutifs pour les lignées du futur.

Dans plusieurs millions d’années, la biodiversité portera encore l’empreinte évolutive d’une époque où la dispersion des organismes est à nouveau devenue possible entre les continents. Le propre de cette époque, de notre époque, réside bien là : les forces géologiques naturelles ont été surpassées par une nouvelle force de changement planétaire, l’espèce humaine.![]()

Boris Leroy, Maître de conférences en écologie et biogéographie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.